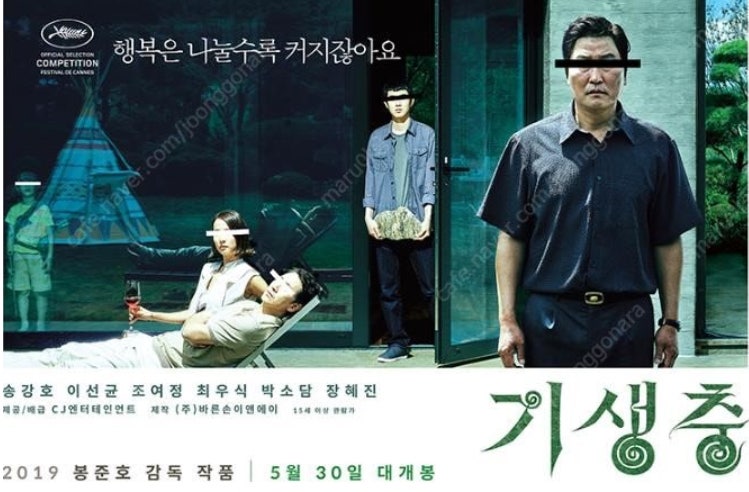

봉준호 감독의 영화 ‘기생충(Parasite)’ 은

가난한 가족이 부잣집에 스며드는 과정을 통해

현대 사회의 불평등, 욕망, 계급 구조를

블랙코미디와 스릴러 형식으로 풀어낸 명작이다.

이 영화는 단순한 가족 드라마가 아니라,

우리 사회의 모순과 인간의 본능을 정면으로 마주하게 한다.

2019년 칸영화제 황금종려상 수상,

2020년 아카데미 시상식 4관왕 등

한국 영화사에 길이 남을 전설적인 작품이다.

줄거리 , 두 가족의 계단, 서로 다른 세상의 문

‘기생충’은 반지하에 사는 기택(송강호) 가족의 이야기로 시작된다.

기택과 아내 충숙(장혜진), 아들 기우(최우식), 딸 기정(박소담)은

하루하루를 근근이 살아가는 빈곤층 가족이다.

그들의 집은 반지하에 있어,

누군가 길가에서 소변을 보면 창문으로 냄새가 들어올 정도로

현실적인 빈곤의 상징으로 그려진다.

어느 날, 기우는 친구의 소개로

부유한 박 사장(이선균) 집의 딸 다혜(정지소) 의 영어 과외를 맡게 된다.

위조된 대학 재학증명서를 들고 면접을 본 기우는

자신의 재치와 말솜씨로 그 집의 신임을 얻는다.

이후 그는 동생 기정을 예술 치료사로 추천하며

점차 가족 구성원 모두를 박 사장 가족의 일터로 스며들게 한다.

기정은 아들의 미술치료사로,

충숙은 가정부로,

기택은 운전기사로 위장취업한다.

가난한 가족이 부잣집을 ‘점령’하는 이 과정은

교묘하고 유머러스하게 그려지지만,

동시에 인간의 생존 본능과 탐욕을 그대로 보여준다.

그러나 모든 것이 완벽해 보이는 순간,

전직 가정부 문광(이정은)이 찾아오며 균열이 시작된다.

문광은 지하 벙커에 숨어 사는 남편 근세(박명훈)를 숨기고 있었다.

즉, 박 사장의 집은 이미 또 다른 ‘기생충’을 품고 있었던 것이다.

이 비밀이 드러나면서 두 가족은 서로의 생존을 위해 싸우게 되고,

잔혹한 결말로 치닫는다.

비가 쏟아진 다음 날,

기택 가족의 반지하는 물에 잠기고,

박 사장 가족은 아무 일 없다는 듯 생일파티를 준비한다.

이 장면에서 ‘계급의 거리’는 더 이상 비유가 아니라 현실이 된다.

결국 생일파티장에서 기택은 폭발한다.

그는 박 사장을 칼로 찌르고, 지하 벙커로 숨어든다.

영화의 마지막 장면에서,

기우는 아버지가 숨은 그 집을 다시 사겠다고 다짐한다.

그러나 봉준호 감독은 그 결심이 실현되지 않을 것임을 암시한다.

결국 ‘기생충’은 계층의 사다리를 오르려는 인간의 욕망과,

그 욕망이 만들어낸 잔혹한 현실을 보여주는

현대사회의 축소판이다.

수상 내역 , 세계 영화사의 새로운 이정표

‘기생충’은 2019년 칸국제영화제에서

황금종려상(Palme d’Or) 을 수상했다.

이는 한국 영화 사상 최초의 수상이자,

심사위원 만장일치라는 기록적인 결과였다.

이후 2020년 제92회 아카데미 시상식(오스카) 에서

작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상

총 4관왕을 차지했다.

비영어권 영화로서 아카데미 작품상을 받은 것은

영화 역사상 최초였다.

그 외에도

- 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 2관왕

- 미국 제작자조합상(PGA) 작품상

- 미국 감독조합상(DGA) 감독상

- 미국 비평가협회상, 전미비평가협회상 등

수많은 상을 휩쓸었다.

‘기생충’은 단순히 수상 이상의 의미를 가진다.

이 작품은 한국 영화가 ‘로컬 콘텐츠’가 아닌

세계 공통의 언어로 통하는 예술임을 증명했다.

그 결과, 한국의 영화 제작 시스템과 창의성은

전 세계 영화인들에게 다시 주목받게 되었다.

제작 의도,블랙코미디로 풀어낸 불편한 진실

봉준호 감독은 ‘기생충’을

“가난한 가족과 부유한 가족이 서로의 삶을 들여다보는 이야기”로 정의했다.

그는 단순한 계급 비판을 넘어,

“같은 공간 안에서 공존할 수 없는 인간들” 의 서사를 그리고자 했다.

영화 속 ‘계단’과 ‘문’은 그 상징의 핵심이다.

박 사장 집의 위쪽 공간과

기택 가족의 반지하,

그리고 지하 벙커로 이어지는 구조는

계층의 수직적 구도를 시각적으로 보여준다.

그 계단을 오르내리는 인물들의 모습은

사회적 이동의 환상과 좌절을 그대로 표현한다.

봉준호 감독은 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“기생충은 현실을 풍자하지만, 웃기고 무섭고 슬픈 영화다.

그것이 바로 우리가 사는 세상의 모습이다.”

그는 극단적인 폭력이나 멜로가 아닌,

블랙코미디의 리듬으로 불편한 진실을 드러낸다.

관객은 웃으며 보다가, 그 웃음 끝에서 냉혹한 현실과 마주하게 된다.

또한, 영화는 단순히 빈곤층의 피해를 말하지 않는다.

기택 가족 역시 자신의 욕망을 위해 타인을 속이고,

박 사장 가족 역시 타인의 고통에 무심하다.

즉, ‘기생충’은 특정 계층의 비판이 아니라

인간 본성 전체에 대한 통찰이다.

촬영은 홍경표 촬영감독이 맡았으며,

공간의 상징성을 극대화하기 위해

박 사장 저택은 세트로 완전히 새로 지어졌다.

빛과 그림자의 대비, 대칭적 구도,

그리고 색감의 절제는

‘현대적 리얼리즘’과 ‘은유적 상징’을 동시에 담아낸다.

마지막으로, 영화의 엔딩은

꿈과 현실의 경계를 모호하게 만들어

관객에게 질문을 던진다.

“기우는 정말 그 집을 살 수 있을까?”

봉준호 감독은 답을 주지 않는다.

대신, 그 꿈을 꾸는 행위 자체가

현대인의 ‘생존 본능’이자 ‘비극의 순환’임을 암시한다.

결론

‘기생충’은 한국 사회의 이야기이면서, 동시에 전 세계의 이야기다.

가난과 부, 욕망과 무심함,

그 안에서 인간은 언제나 누군가의 기생충이 된다.

그러나 봉준호 감독은 냉소가 아닌,

웃음과 슬픔이 공존하는 인간적인 시선으로 이 세계를 바라본다.

그 점이 ‘기생충’을 단순한 사회비판 영화가 아닌,

시대를 초월한 예술작품으로 만든 핵심이다.